大切な人の認知症介護に悩むあなたへ

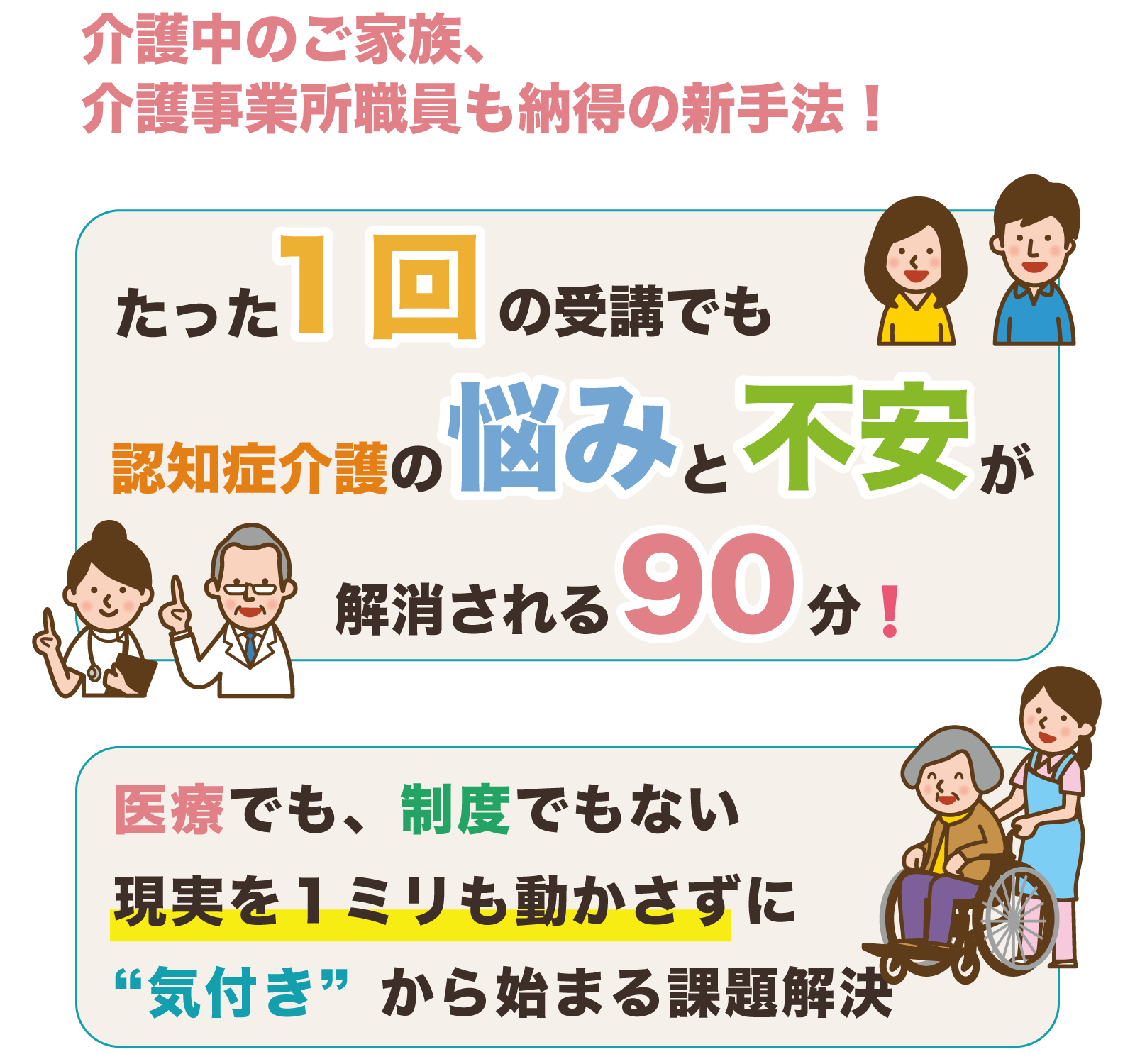

介護で完璧を求め、自分を責めていませんか?

その純粋な善意は、

あなたと愛する人の笑顔につながっていますか?

そして、あなたの心の中は、本当に大丈夫ですか?

既存の介護セミナーとは、まったく違います

多くの介護セミナーや研修では、

知識やスキルなど、「正しい介護」を学びます。

しかし、私たちが目指しているのは、

“方法”ではなく、“モノの見方”そのものを変えること。

自分の固定観念や思い込みに気づき、

介護の原点を取り戻す、国内唯一の体験型プログラムです。

ここでは、誰かに「教えられる」ことよりも、

自ら変わることを目標にしています。

知識でもスキルでもない。介護に必要な”気付き”とは

理念だけでは、介護は変わらない

国が掲げる「新しい認知症観」は、

当事者の尊厳を中心に据えるという理念です。

しかし――その本質をどのように理解し、

家庭や現場でどう実践すればよいのか、

その“具体的な方法”は、示されていません。

「気付き」から始まる理解の時間

このプログラムは、

当事者にその主権を取り戻すために、

まずあなた自身が理解することから始まります。

ここは、知識やスキルを“教える場”ではなく、

あなたの中の「無意識の思い込み」に気づき、

介護の原点である“人の尊厳”を見つめ直すための時間です。

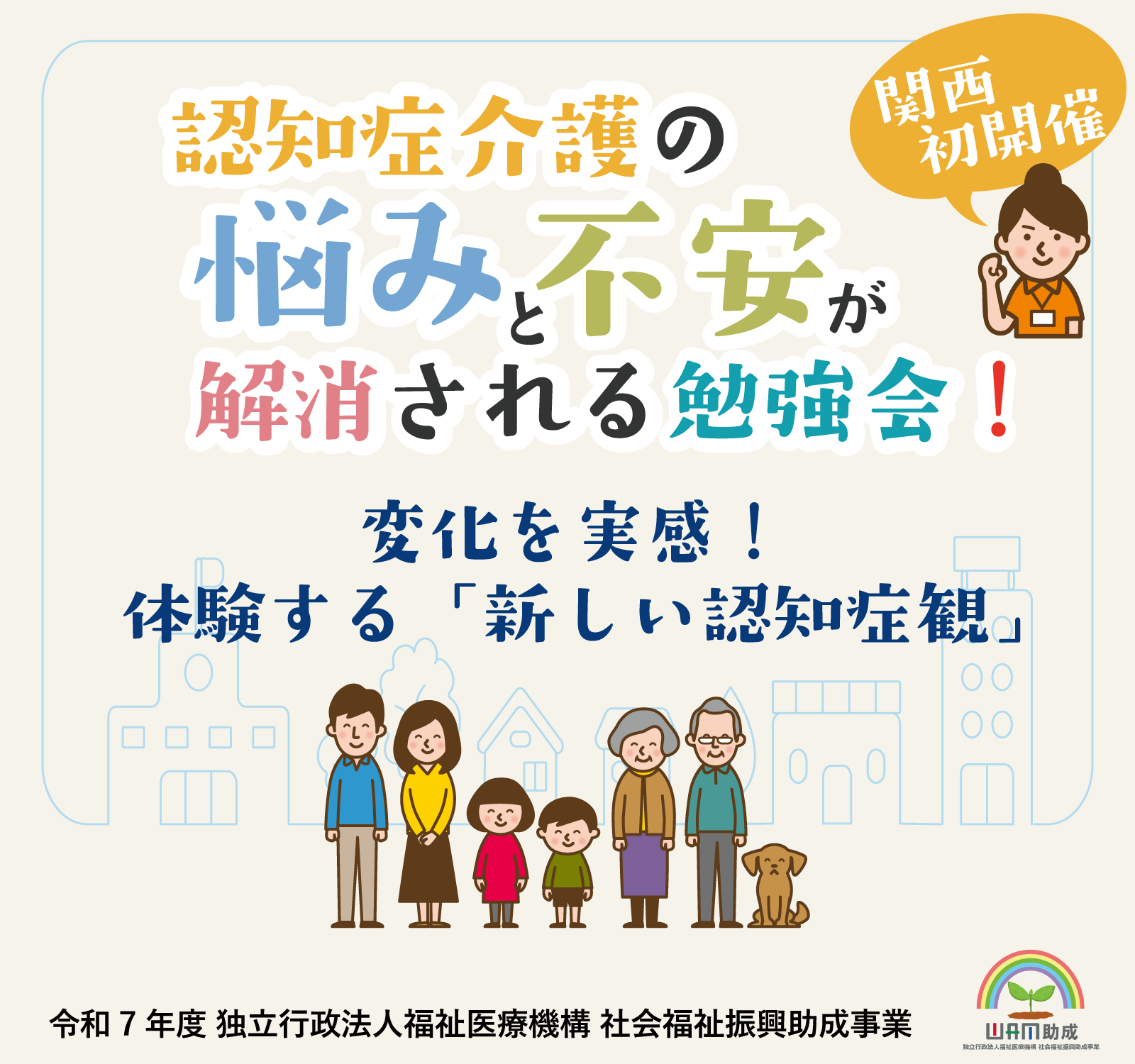

「体験」でわかる、新しい認知症観

言葉ではなく「体験」でわかる。

それは、既存の研修にはなかった

“新しい認知症観”の理解法です。

90分後、あなたには、

介護の風景がまったく違って見えるはずです。

本プログラムが、選ばれる4つの理由

受講者の多くがその場で「気づきの変化」を体感、

その効果は継続し、当事者との関係も変化しています。

認知科学に基づいた構成で、ストレスなく

体感を通じて「わかる」ことを実感できます。

言葉や理論ではなく、

非言語的な体験を通して“新しい認知症観”の本質に触れる、国内でただひとつのソリューションです。

独立行政法人 福祉医療機構(WAM)の助成を受けて全国で実施。

公的機関が支援する、信頼性と社会的意義を兼ね備えたプログラムです。

認識が変わると”介護”が変わる❗

小手先のスキルではなく、

“気付き”が起きた瞬間から、介護は変わります。

参加者の多くが、わずか一回の参加で心の風景を一変させました。

ここでは、実際に参加した方々の声から、

どんな変化が起きたのかをご紹介します。

あれから2週間が経ちましたが、嘘のように穏やかな毎日が続いています。

母が認知症という事を受け入れられず、苦しくて悲しかったのに、

今は気持ちがとても楽になりました。勉強会参加: 鹿児島県 K.S.さま

これまでの「思い込み」がほどけ、

あなたの心の安らぎは、当事者の変化へと波及して行きます。

これまでの認知症研修とはまったく違い、

体感で、大きな気付きを得ることができました。講演会依頼: 自治体担当者 宮崎県西臼杵郡 Y.W.さま

知識ではなく「体感」を通して理解することで、

“何もできない人”というイメージから、

“共に生きる人”という視点に無理なく変わります。

参加者の中には、職場全体で受講した介護施設もあります。

その後、「利用者に対する視点が変わった」「スタッフ間のトラブルが減った」との報告も。

個人の気付きが、チーム全体の文化へと波及していきます。

神戸会場限定:医師が語る“病から苦しみを手放す解決法 ”

神戸会場では特別ゲストによる特別講演を実施します。

講師は、西洋医学を基盤にこころ・身体・魂を包括的に扱うホリスティック医療を実践する

医師・奥野芳茂(おくの よししげ)先生。

先生の視点である、

認知症という「現象」に囚われるのではなく、

介護者と当事者の「心」の解放が重要とする、哲学に深く共鳴するものです。

本質的な解決法を、医学的な知見からもお話しいただきます。

神戸会場は、認知症介護の“思い込み”を手放し、

関わりの原点を見つめ直す特別な一日となります。

ぜひ、ご参加ください。

登壇者紹介

特別講演:認知症治療のパラダイムシフト- 病からの解放!苦しみを手放す解決法 –

奥野芳茂 | Yoshishige Okuno

63年 大阪市生まれ

88年 京都大学医学部卒業、医学博士

西洋医学を基盤に、こころ・身体・魂を包括的に扱うホリスティック医療を実践している。

豊富な経験を基に、がん患者のQOL向上を目指し、2010年9月に神戸・JR六甲道駅前で奥野クリニックを開設。

あなたは、大切なひとの最期に、どう向き合うのか❓

研究者でもない、施設の職員でもない。

「大切なひとの最期に、どう在りたいのか」

家族による、その問いから、このプログラムは始まりました。

やがてその実践は、認知症の専門家たちが驚くほどの成果を生み、エビデンス採取により学会での発表、政策提言へと発展しました。

しかし、この10年間、「素人に何ができるのか」という偏見に抗いながら、仮説と検証を繰り返してきました。

問いは、いつも同じ場所に戻ってきます。 本当に、当事者と家族が望むことは何か。

エビデンスがあろうとなかろうと、大切な人が、どんな状態であっても今日も笑顔で過ごせること。

その源泉は、特別な資格でも知識でもなく、「幸せでいてほしい」というあなたの思いです。

だからこそ、専門家でなくてもできることは必ずあるのです。

その可能性を信じ、願い、このプログラムは生まれました。

もしかしたら、あなたと当事者の悩みと不安は解消され、 明日は、一緒に笑顔になれるかもしれません。

「認知症介護の課題解決プログラム」開発者:岡元一徳

開催概要

京都会場

| 催事名 | 認知症の悩みと不安が解消される勉強会 – 変化を実感!体験する「新しい認知症観」- |

| 日 時 | ・11月 1日(土):14:00-16:30 ・11月 2日(日):14:00-16:30*両日、15分前より受付開始 *プログラム内容は、同一の内容です。 |

| 会 場 | 京都商工会議所 7階 D会議室 住所:京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 googel Map |

| 定 員 | 45名 |

| 内 容 |

|

| 形 式 | レクチャーおよびワークショップ形式 |

| 参加費 | ひとり ¥2,000/回(会場にて、領収書発行) |

| 登壇者 | 都城三股農福連携協議会 代表理事 岡元一徳 |

神戸会場

| 催事名 | 認知症の悩みと不安が解消される勉強会 – 変化を実感!体験する「新しい認知症観」- |

| 日 時 | ・11月 8日(土):14:00-16:30 ・11月 9日(日):14:00-16:30*両日、15分前より受付開始 *プログラム内容は、同一の内容です。 |

| 会 場 | 神戸市 中央区文化センター 9F 服飾室 住所:神戸市中央区東町115番地 google Map |

| 定 員 | 35名 |

| 内 容 |

|

| 形 式 | レクチャーおよびワークショップ形式 |

| 参加費 | ひとり ¥2,000/回(会場にて、領収書発行) |

| 登壇者 | 第一部:都城三股農福連携協議会 岡元一徳 第二部:城谷バイオウェルネスクリニック 奥野芳茂 |

よくあるご質問

「90分で介護が変わる体験に参加する」お申込フォーム

申込は、終了致しました。

主催者情報

岡元一徳 | Kazunori Okamoto

71年生 宮崎県都城市出身

専業農家の父の急逝と母の認知症発症を機に介護離職し、24年ぶりに東京からUターン。母の介護を通じて、高齢農業者の認知症に伴う地域課題を実感する。

課題解決のため発起人として、認知症疾患医療センター・介護事業所と共に都城三股農福連携協議会を設立。「軽度の農作業による認知機能改善プログラム」を考案・実践し、国内初のエビデンスを取得、学会発表などの成果を得る。